Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, ultimo film di Woody Allen, mi ha lasciato perplesso. Forse, come riflettevo alcuni giorni fa, dovrei entrare nell’ordine di idee che ripetere film come Zelig è impresa improba. Ma l’ultima pellicola di Allen non mi ha lasciato nulla: il retrogusto amaro della comicità caustica di Woody ha lasciato il posto, nell’ultimo film, a una storiella ricca di luoghi comuni, poco divertente e povera di colpi di scena.

Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, ultimo film di Woody Allen, mi ha lasciato perplesso. Forse, come riflettevo alcuni giorni fa, dovrei entrare nell’ordine di idee che ripetere film come Zelig è impresa improba. Ma l’ultima pellicola di Allen non mi ha lasciato nulla: il retrogusto amaro della comicità caustica di Woody ha lasciato il posto, nell’ultimo film, a una storiella ricca di luoghi comuni, poco divertente e povera di colpi di scena.

Nonostante il cast di primo livello – Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio Banderas, Freida Pinto – l’opera risulta un mix scombussolato di storie parallele che si sviluppano a partire dal tris d’assi amore, attrazione, relazione di coppia.

I personaggi non risultano sino in fondo credibili, di loro viene mostrata solo la parte più superficiale quasi fossero “puro istinto” e forse, anche per questo, la trama non è riuscita a coinvolgermi come invece altri lavori di Allen hanno fatto.

Il film mi ha lasciato talmente indifferente che, una volta uscito dalla sala cinematografica, ho addirittura pensato che uno dei protagonisti, lo scrittore incapace di ripetere il successo del suo esordio letterario, fosse in fondo l’ater-ego del regista. Peccato, avrei avuto proprio bisogno di iniziare l’anno gustandomi l’umorismo cinico del regista di Brooklyn.

Film

Away we go, Sam Mandes racconta la sua American Life

Ho iniziato il mio personalissimo “anno cinematografico” con American Life (o meglio, Away we go), il nuovo film di Sam Mandes, il regista diventato famoso per il suo esordio, il quasi omonimo American Beauty, pellicola che adoro e non mi stanco mai di rivedere (Kevin Spacey for president!).

Ho iniziato il mio personalissimo “anno cinematografico” con American Life (o meglio, Away we go), il nuovo film di Sam Mandes, il regista diventato famoso per il suo esordio, il quasi omonimo American Beauty, pellicola che adoro e non mi stanco mai di rivedere (Kevin Spacey for president!).

La storia raccontata è quella di Burt e Verona, due ragazzi sulla trentina che si trovano ad affrontare, da soli, la nascita del loro primo figlio. Raccolte le poche cose che posseggono, intraprendono un viaggio attraverso l’America – con visita anche in Canada – alla ricerca di un tetto ma anche del modello di nucleo famigliare al quale fare riferimento. Nonostante le aspettative però, il percorso si trasforma quasi subito in una serie di disavventure che sconfortano i ragazzi e che minano le loro (poche) certezze: ogni nuovo incontro per Burt e Verona anzichè rassicurarli sembra rendere di volta in volta più irreale la loro idealizzata versione di famiglia e di rapporto genitori figli. Appena arrivati ed è già tempo di ripartire senza mai perdere però la fiducia nel legame straordinario che lega i due protagonisti.

Un film delicato, capace con la sua semplicità di commuovere (un po’ alla Juno tanto per fare un paragone), la storia di due ragazzi che, armati di sogni e buone intenzioni, viaggiano alla ricerca di prove concrete circa il loro progetto di famiglia. Il momento più tenero è, a mio modo di vedere, quando i due, nel giardino del fratello di lui, su uno di quei tappeti elastici che i bambini utilizzano per divertirsi saltando, recitano una serie di promesse, una sorta di “matrimio” ateo, una cerimonia intima che sancisce una volta di più il loro essere coppia. Regia, musiche e fotografia buone, sceneggiatura mai banale, American life è uno di quei film senza alcuna particolare pretesa che riesce a strappare un sorriso e una lacrima insieme. Consigliato per ritrovare il buon umore.

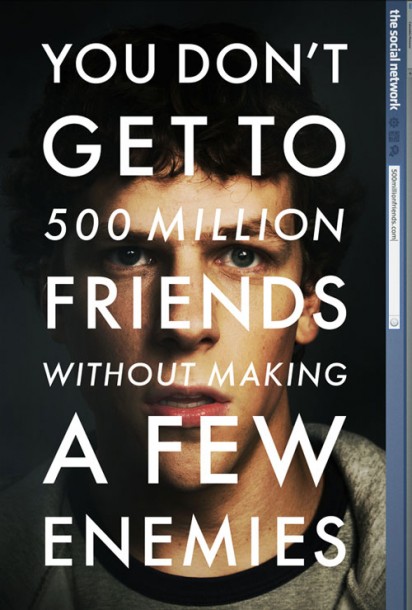

Il fenomeno Facebook, dal libro alle sale

Appena saputo dell’uscita anche in Italia del film The Social Network sono corso in libreria ad acquistare il testo di Ben Mezrich alla base della pellicola. Si tratta di Miliardari per caso opera che tenta di ricostruire la genesi di Facebook, dalla stanzetta di uno studentato ad Harvard al successo planetario di una piattaforma – quella ideata da Mark Zuckerberg – che ha cambiato il concetto stesso di Internet. Il libro è una lettura appassionante (finito in poco più di una settimana), una via di mezzo tra una biografia non autorizzata, un romanzo di appendice e un favola che racconta la consacrazione di Mark a un nuovo eroe “digitale”. Una storia che in poche pagine affronta – con un ritmo incalzante – temi quali amicizia, ambizione, genio, sregolatezza, invidia, tradimento e successo, sintetizzando perfettamente molti dei “lati” che contraddistinguono i nostri comportamenti sociali e quindi, in ultimo analisi, noi stessi.

Appena saputo dell’uscita anche in Italia del film The Social Network sono corso in libreria ad acquistare il testo di Ben Mezrich alla base della pellicola. Si tratta di Miliardari per caso opera che tenta di ricostruire la genesi di Facebook, dalla stanzetta di uno studentato ad Harvard al successo planetario di una piattaforma – quella ideata da Mark Zuckerberg – che ha cambiato il concetto stesso di Internet. Il libro è una lettura appassionante (finito in poco più di una settimana), una via di mezzo tra una biografia non autorizzata, un romanzo di appendice e un favola che racconta la consacrazione di Mark a un nuovo eroe “digitale”. Una storia che in poche pagine affronta – con un ritmo incalzante – temi quali amicizia, ambizione, genio, sregolatezza, invidia, tradimento e successo, sintetizzando perfettamente molti dei “lati” che contraddistinguono i nostri comportamenti sociali e quindi, in ultimo analisi, noi stessi.

Per capire da dove nasca la rivoluzione forse occorre però fare un passo indietro e spendere due parole sull’organizzazione della vita dei college: al mattino gli studenti seguono le lezioni (il percorso di studi può variare moltissimo da studente a studente, difficile conoscere tutti i compagni dei diversi corsi) e, una volta terminate le lezioni, possono tornare nei loro alloggi, vedersi con gli amici o partecipare agli eventi che offrono i vari “circoli” dei quali fanno parte, gruppi di studenti i più famosi dei quali molto esclusivi (i membri vengono selezionati con “cura” e devono poi superare varie prove per essere ammessi in maniera definitiva) che garantiscono agli “associati” feste, ragazze, fama e aiuto in caso di bisogno. Ma perché non dare a tutti la possibilità di conoscere con immediatezza le persone con le quali si entra in contatto, condividendo con loro i propri gusti, piuttosto che il proprio stato sentimentale, semplificando così di molto la costruzione di una rete sociale e sintetizzandola in un click? Fine dell’oligarchia.

Il libro racconta tutto questo attraverso l’epopea di Zuckerberg che, da nerd in felpa a cappuccio e infradito si trasforma nel CEO di una delle più grosse società del web diventando, nel giro di pochissimi anni, il più giovane miliardario del pianeta.

La versione cinematografica prende spunto dal libro ma in parte trasforma le vicende adattandole al linguaggio tipico dei film: rispetto al testo si punta quasi esclusivamente sulla figura di Mark (Mark vs resto del mondo potrebbe essere il sottotitolo della pellicola) e sul suo egoismo che lo identifica come un ragazzo scaltro quanto “stronzo”. E solo, quasi incapace di mantenere dei rapporti con le altre persone (pare sentirsi a proprio agio solo di fronte allo schermo di un computer). Un ragazzo al quale forse viene chiesto di crescere troppo in fretta ma verso il quale però non si può non provare – almeno guardando il film – simpatia e tenerezza.

Libro e film mi sono entrambi piaciuti ma se dovessi fare il gioco della Torre, sceglierei il testo rispetto alla pellicola, più verosimile (e forse per questo meno “leggero”) e maggiormente in grado di dare un’idea di come siano andate le cose (anche se, non esseondo un ricostruzione ufficiale, molti punti restano al meno in parte oscuri). Attori comunque bravi a calarsi nei diversi ruoli, regia – quella di David Fincher – e sceneggiatura – di Aaron Sorkin – che sono una garanzia e musiche di Trent Raznor che fanno da sfondo a una pellicola che ripercorre, con simpatia (strizzando l’occhio al mondo teen), i retroscena della nascita di Facebook, ormai sdoganato a “fenomeno di massa”.

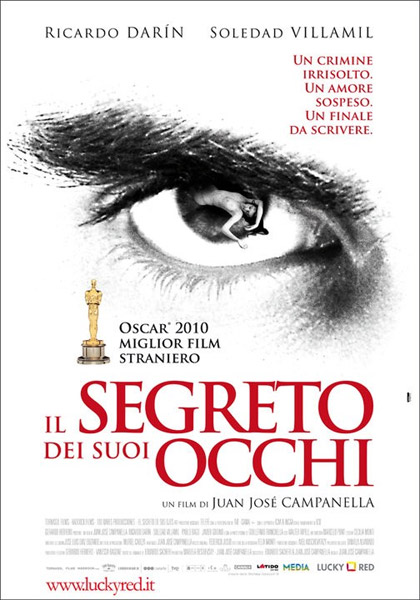

Il segreto dei suoi occhi: mille passati, nessun futuro

Il segreto dei suoi occhi è il film che, a sorpresa, è riuscito ad aggiudicarsi la statuetta di miglior pellicola straniera agli Oscar 2010. Girata tra Argentina e Spagna l’opera segna il ritorno nei cinema di Juan José Campanella che, prendendo spunto dall’omonimo libro di Eduardo Sacheri, racconta le vite di un gruppo di persone tra loro accumunate dall’essere entrati in contatto – chi direttamente, chi indirettamente – con il brutale omicidio di una giovane donna.

Il segreto dei suoi occhi è il film che, a sorpresa, è riuscito ad aggiudicarsi la statuetta di miglior pellicola straniera agli Oscar 2010. Girata tra Argentina e Spagna l’opera segna il ritorno nei cinema di Juan José Campanella che, prendendo spunto dall’omonimo libro di Eduardo Sacheri, racconta le vite di un gruppo di persone tra loro accumunate dall’essere entrati in contatto – chi direttamente, chi indirettamente – con il brutale omicidio di una giovane donna.

A ben vedere però i veri protagonisti del film sono da un lato le passioni, dall’altro gli occhi. Le prime governano il nostro agire, sono pulsioni che ci trascinano e che non possiamo costringere in un angolo, fonte di entusiasmo, di bramosia, di dolore e quindi, in sintesi, sinonimo di vita.

I secondi, invece, non rappresentano solo lo “strumento” con il quale noi guardiamo il mondo ma sono lo specchio di come il mondo ci vede, “parlano” di noi ai nostri interlocutori che tramite i nostri occhi riescono a farsi un’idea della nostra indole e del nostro stato d’animo.

Il film diventa allora una sorta di “parata” di sguardi: rabbia, delusione, malinconia, rassegnazione, paura, desiderio, sofferenza, curiosità, stupore sino agli occhi spenti della morte, la pellicola mostra le diverse facce dei personaggi in un intrico di occhi che rapprensentano un arcobaleno di stati d’animo differenti.

Il segreto dei suoi occhi – a metà strada tra drammatico e thriller – è un film forse dal ritmo a tratti un po’ lento ma comunque di piacevole visione, con attori bravi a interpretare i ruoli loro assegnati, una regia essenziale e un filo narrativo via via sempre meno cupo.

La pecora nera, il manicomio raccontato attraverso gli occhi di un bambino

La pecora nera di Ascanio Celestini – libro, spettacolo radiofonico e poi anche piece teatrale – è un film drammatico che racconta la vita di un bambino che, per vicissitudini varie, si trova a crescere in un manicomio della periferia romana a cavallo tra gli anni (i favolosi anni) Sessanta e Settanta. Un ragazzino che, a ben guardare, forse non matura mai, restando nella sua piccola sfera di cristallo fatta di cantilene, amici immaginari e confortanti ritualità. Un bambino fragile la cui unica colpa, probabilmente, è di venir considerato, come recita il titolo, la pecora nera, il capro espiatorio sul quale abbattere i fallimenti di una famiglia dissestata.

La pecora nera di Ascanio Celestini – libro, spettacolo radiofonico e poi anche piece teatrale – è un film drammatico che racconta la vita di un bambino che, per vicissitudini varie, si trova a crescere in un manicomio della periferia romana a cavallo tra gli anni (i favolosi anni) Sessanta e Settanta. Un ragazzino che, a ben guardare, forse non matura mai, restando nella sua piccola sfera di cristallo fatta di cantilene, amici immaginari e confortanti ritualità. Un bambino fragile la cui unica colpa, probabilmente, è di venir considerato, come recita il titolo, la pecora nera, il capro espiatorio sul quale abbattere i fallimenti di una famiglia dissestata.

Per scappare da un vita di emerginazione e incomprensione non resta allora che affidarsi alle “istituzioni” e, nello specifico, a quel (non)luogo chiamato manicomio, un rifugio ospitale popolato da ombre che vagano urlando per i corridoi e che, con un po’ di immaginazione, possono essere visti come “santi”, innocui vittime della a-normalità che li discrimina.

Un incontro però può cambiare tutto e, dal passato, risveglia nostalgie e rimpianti repressi, incontrollabili pulsioni verso una vita che avrebbe potuto essere ma che invece non è stata. E che, dopo quella sorta di miraggio, torna triste e sola.

Io che t’ho fatto ti disfo, come ti faccio ti disfo. Pio pio pio…

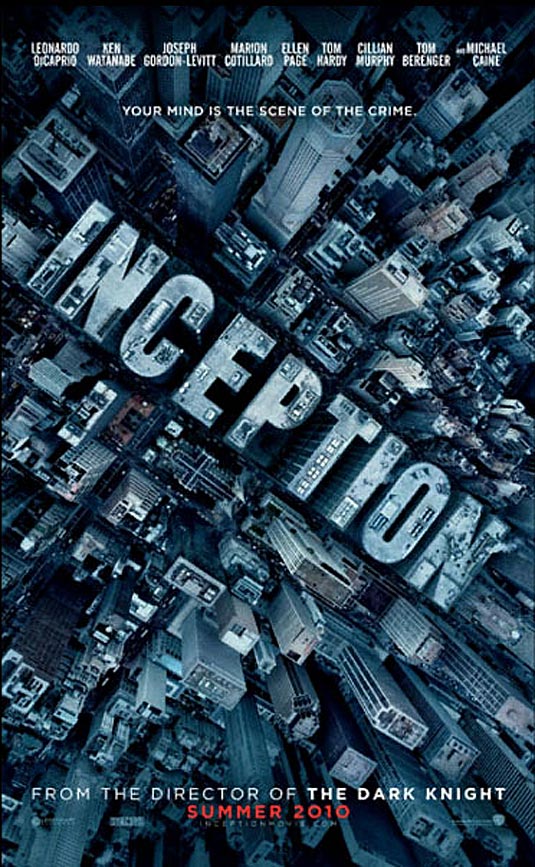

Inception, quando il parassita più resistente è un’idea

Sarà per il fatto che da un po’ di tempo non andavo al cinema, sarà perchè l’ho visto in lingua originale (con sottotitoli in italiano), sarà che non avevo alcuna particolare aspettativa, sta di fatto che il nuovo film di Christopher Nolan, Inception, mi è piaciuto davvero molto.

Sarà per il fatto che da un po’ di tempo non andavo al cinema, sarà perchè l’ho visto in lingua originale (con sottotitoli in italiano), sarà che non avevo alcuna particolare aspettativa, sta di fatto che il nuovo film di Christopher Nolan, Inception, mi è piaciuto davvero molto.

Protagonista del film è Dom Cobb, interpretato da Leonardo DiCaprio, un giovane specializzato nel ricavare informazioni “riservate” attraverso una tecnica che consiste nel entrare nel sogno di un individuo e, dall’interno, scavare nel suo subsconscio.

Il mondo narrato dalla pellicola è quindi quello onirico della mente che, mentre si è addormentati, risulta tuttaltro che sopita e anzi più che mai attiva nel creare ambientazioni artificiali nelle quali dare sfogo a ricordi passati, aspirazioni o surreali fantasie. Un luogo di infinite possibilità ma che un luogo vulnerabile, nel quale, se non si è abiuati alla difesa dei propri segreti, può diventare terra di conquista per esperti manipolatori capaci, agendo nei meandri più profondi della mente, di scavare nelle zone più intime del nostro essere.

Un altro filo conduttore di Inception è il parralellismo tra sogni come aspirazioni della vita e sogni come periodi nei quali, chiudendo gli occhi e liberandoci delle nostre corazze, lasciamo libero sfogo all’immaginazione: la realtà che insegue i sogni, i sogni che seguono la realtà, la realtà come prigione (o rifugio), il sogno come prigione (o rifugio), difficile alle volte individuare la sottile linea che separa questi due mondi (in questo senso la pellicola mi ha in parte ricordato Atto di Forza).

Un film davvero ben riuscito, dal ritmo mai lento, un thriller fantascientifico nel quale la tensione non si abbassa mai nel corso degli oltre 140 minuti della pellicola, degli effetti speciali ben realizzati ma mai eccessivi.

Una storia – quella scritta dalla stesso Nolan – che unisce sogni, frustazioni, sfide impossibili, sentimenti, in un mix per il quale il regista inglese, dopo il successo de Il Cavaliere Oscuro, conferma di essere uno degli artisti del cinema più interessanti da seguire.

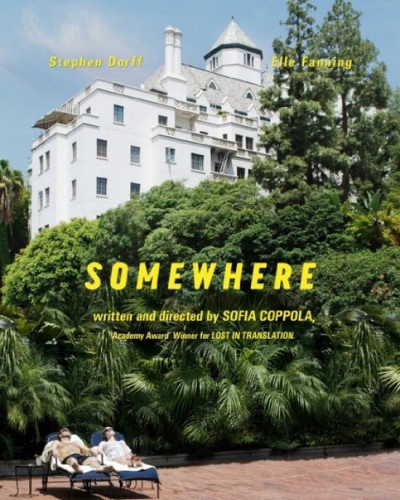

Da qualche parte tra finzione e realtà

Somewhere di Sofia Coppola è un film che, almeno secondo il mio punto di vista, ha molto di autobiografico. Al centro della pellicola infatti c’è il rapporto tra un padre, divo del cinema, e la figlia undicenne. Una relazione particolare la loro: pur non vedendosi spesso dimostrano una notevole affinità che sottende un forte affetto nonostante la distanza che li separa per gran parte dell’anno. Ma è l’inzio dell’estate, la stagione perfetta per sognare un futuro insieme lontani dai problemi. Il film, come del resto già visto nel bellissimo Lost in traslation, gioca soprattutto sulle vite antitetiche dei due personaggi principali: Johnny Marco, attore rubacuori chiuso nella sua gabbia dorata di Los Angeles, e la figlia Cleo, icona dell’innocenza e dei più giusti sentimenti. E’ da questo loro non preventivato confronto che nasce la cornice poetica nella quale, su uno sfondo “edipico”, si dipana la vicenza narrata da Sofia Coppola con la consueta delicatezza poetica. A tratti sembra quasi di vedere in Johnny il volto di Peter Pan tanto la sua vita appare sregolata, ricca di vizi e persone ma in fondo solitaria e priva di felicità. Cleo quindi, non solo rappresenta il bene, la purezza e l’incanto della gioventù, ma diventa anche lo specchio nel quale il padre realizza il suo malessere e il suo vivere “somewhere” in un luogo indefinito sospeso tra la realtà e la finzione del cinema, un posto deserto e malinconico.

Somewhere di Sofia Coppola è un film che, almeno secondo il mio punto di vista, ha molto di autobiografico. Al centro della pellicola infatti c’è il rapporto tra un padre, divo del cinema, e la figlia undicenne. Una relazione particolare la loro: pur non vedendosi spesso dimostrano una notevole affinità che sottende un forte affetto nonostante la distanza che li separa per gran parte dell’anno. Ma è l’inzio dell’estate, la stagione perfetta per sognare un futuro insieme lontani dai problemi. Il film, come del resto già visto nel bellissimo Lost in traslation, gioca soprattutto sulle vite antitetiche dei due personaggi principali: Johnny Marco, attore rubacuori chiuso nella sua gabbia dorata di Los Angeles, e la figlia Cleo, icona dell’innocenza e dei più giusti sentimenti. E’ da questo loro non preventivato confronto che nasce la cornice poetica nella quale, su uno sfondo “edipico”, si dipana la vicenza narrata da Sofia Coppola con la consueta delicatezza poetica. A tratti sembra quasi di vedere in Johnny il volto di Peter Pan tanto la sua vita appare sregolata, ricca di vizi e persone ma in fondo solitaria e priva di felicità. Cleo quindi, non solo rappresenta il bene, la purezza e l’incanto della gioventù, ma diventa anche lo specchio nel quale il padre realizza il suo malessere e il suo vivere “somewhere” in un luogo indefinito sospeso tra la realtà e la finzione del cinema, un posto deserto e malinconico.

Il film – Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia – nel suo complesso mi è piaciuto, anche se lo considero uno scalino più sotto di Lost in traslation, forse in virtù di un’eccessiva lentezza in alcuni tratti (anche le scene in Italia non mi hanno esaltato…). Una menzione particolare la merita Elle Fanning, di una bellezza e di una dolcezza che non possono lasciare indifferenti.

Departures: la vita come un viaggio, i viaggi della vita

Spesso mi sono trovato a riflettere sul rapporto che lega la vita al viaggio. Ma mai come dopo aver visto Departures – opera giapponese vincitrice del premio Oscar come migliore film straniero 2009 – ne ho avuto conferma. La pellicola, come anticipa il titolo, racconta le continue “partenze” di Daigo, giovane musicista che improvvisamente, per le difficoltà economiche legate all’orchestra nella quale suona come vioncellista, costretto a rimettersi in gioco tralasciando le proprie aspirazioni di artista.

Spesso mi sono trovato a riflettere sul rapporto che lega la vita al viaggio. Ma mai come dopo aver visto Departures – opera giapponese vincitrice del premio Oscar come migliore film straniero 2009 – ne ho avuto conferma. La pellicola, come anticipa il titolo, racconta le continue “partenze” di Daigo, giovane musicista che improvvisamente, per le difficoltà economiche legate all’orchestra nella quale suona come vioncellista, costretto a rimettersi in gioco tralasciando le proprie aspirazioni di artista.

Senza lavoro decide di lasciare la città e tornare al paese di origine nella vecchia casa di campagna nella quale è cresciuto. Partire per Daigo non significa però solo seguire un futuro di stabilità emotiva quanto economica (sofferta la sequenza della vendita dello strumento musicale a tutti gli effetti ormai parte del suo essere), ma anche scontrarsi con il proprio passato.

La casa è infatti un luogo pregno di ricordi legati all’infanzia e alla vita con i genitori. E a quella delusione mista a rabbia per non essere potuto crescere con il padre che un giorno abbandonò la famiglia senza più dar sue notizie. Abituarsi ai tempi del paesino non è certo semplice e anche dal punto di vista lavorativo, le possibilità non sono poi molte. Scorrendo gli annunci Daigo ne legge uno riferito a una “agenzia di viaggi” che poi scopre essere un luogo di lavoro decisamente particolare. Mi fermo, non voglio dire di più sulla trama, rovinerei la visione a chi ancora non ha avuto modo di gustare questo delicato film giapponese ricco di paesaggi, simbolismi e richiami continui alla dimensione del viaggio: dalle note musicali alla morte, tutto in questo film richiama l’idea di quello spostamento continuo, di quel tragitto che ognuno di noi ogni giorno – in maniera consapevole o meno – è chiamato a compiere. L’idea del viaggio infatti non è solo legata a luoghi fisici diversi, ma a stati d’animo, affetti, stagioni, sentimenti, incontri, che ci guidano e in base i quali ogni giorno ricalibriamo le nostre “bussole”. L’aspetto affascinante del film è però anche quello che, con semplicità, vengono raccontate tante storie tra loro legate da un comune destino che avvicina, allontana, per poi riavvicinare, i vari personaggi, in un susseguirsi di emozioni e di sviluppi imprevisti. Toccante e leggero come una nota del violoncello che riporta la locandina.

Alice in Wonderland, le mie opinioni

Con Alice in Wonderland Tim Burton ha voluto sfidare se stesso. Il suo intento infatti era quello di rispettare l’essenza romanzo di Lewis Carroll portando sul grande schermo lo spirito e l’immaginario surreale del testo. Impresa non da poco. Appena uscito mi sono precipitato al cinema per vedere la nuova versione Disney ma ne sono rimasto in parte deluso. Così mi sono rifugiato in libreria e ho acquistato l’ormai classico di Carrol nella sua versione completa Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio. A termine della lettura però la situazione non è affatto migliorata, anzi forse il mio scetticismo nei confronti della pellicola è aumentato. Per carità, nulla da dire sulla regia, la cosa che poco mi convince è la sceneggiatura. Se infatti l’obiettivo era quello di allontanarsi dalle versioni precedenti creando una versione di impatto – per usare le parole di Burton stesso – beh, a mio parere la cosa non è riuscita appieno. Il film non è stato in grado di calarmi completamente nella dimensione del sogno, non è stato in grado di trascinarmi nel mondo fantastico ricco di personaggi e ambientazioni diverse che invece si è materializzato nella mia mente leggendo l’omonimo libro. Nonostante apprezzi Depp, ad esempio, il ruolo del personaggio del Cappellaio Matto, seppur ben caratterizzato, mi è parso troppo centrale rispetto alla storia narrata dal testo nel quale la sua presenza risulta marginale (leggendo il libro il Cappellaio non mi è sembrato per nulla coraggioso). Tra l’altro, il personaggio più “positivo” del libro, quello di cui Alice si ricorderà anche tornata alla realtà, è il Cavaliere Bianco alter ego di Caroll. Il film presenta dei nuovi personaggi rispetto alla versione a cartoni animati Disney ma nonostante tutto, a parte l’età della protagonista (in questo senso si potrebbe forse parlare di sequel del classico Alice), non si distacca poi molto dai precedenti remake. I continui cambiamenti di paesaggio tipici della partita a scacchi di Attraverso lo Specchio non ci sono, come non vengono richiamate tutta quella serie di operazioni eseguite al contrario (prima distribuire le fette di torta e poi tagliare il dolce) che rendono il mondo al di là dello specchio quanto mai singolare. Mancano personaggi quali Humpty Dumpty (l’uovo in bilico sul muro), la Finta Tartaruga, la Duchessa che avrebbero potuto rendere la pellicola più originale. Insomma, in ultima analisi, forse si è resa la storia un po’ troppo epica con il riferimento al Grafobrancio e al Ciciarampa (scherzando ho scritto su twitter che a tratti mi è sembrato di vedere “Il signore degli Anelli”), perchè poi, a ben notare, nel testo il Pedone Bianco Alice “sconfigge” entrambe le regine diventando, in undici mosse, loro pari.

Con Alice in Wonderland Tim Burton ha voluto sfidare se stesso. Il suo intento infatti era quello di rispettare l’essenza romanzo di Lewis Carroll portando sul grande schermo lo spirito e l’immaginario surreale del testo. Impresa non da poco. Appena uscito mi sono precipitato al cinema per vedere la nuova versione Disney ma ne sono rimasto in parte deluso. Così mi sono rifugiato in libreria e ho acquistato l’ormai classico di Carrol nella sua versione completa Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso lo specchio. A termine della lettura però la situazione non è affatto migliorata, anzi forse il mio scetticismo nei confronti della pellicola è aumentato. Per carità, nulla da dire sulla regia, la cosa che poco mi convince è la sceneggiatura. Se infatti l’obiettivo era quello di allontanarsi dalle versioni precedenti creando una versione di impatto – per usare le parole di Burton stesso – beh, a mio parere la cosa non è riuscita appieno. Il film non è stato in grado di calarmi completamente nella dimensione del sogno, non è stato in grado di trascinarmi nel mondo fantastico ricco di personaggi e ambientazioni diverse che invece si è materializzato nella mia mente leggendo l’omonimo libro. Nonostante apprezzi Depp, ad esempio, il ruolo del personaggio del Cappellaio Matto, seppur ben caratterizzato, mi è parso troppo centrale rispetto alla storia narrata dal testo nel quale la sua presenza risulta marginale (leggendo il libro il Cappellaio non mi è sembrato per nulla coraggioso). Tra l’altro, il personaggio più “positivo” del libro, quello di cui Alice si ricorderà anche tornata alla realtà, è il Cavaliere Bianco alter ego di Caroll. Il film presenta dei nuovi personaggi rispetto alla versione a cartoni animati Disney ma nonostante tutto, a parte l’età della protagonista (in questo senso si potrebbe forse parlare di sequel del classico Alice), non si distacca poi molto dai precedenti remake. I continui cambiamenti di paesaggio tipici della partita a scacchi di Attraverso lo Specchio non ci sono, come non vengono richiamate tutta quella serie di operazioni eseguite al contrario (prima distribuire le fette di torta e poi tagliare il dolce) che rendono il mondo al di là dello specchio quanto mai singolare. Mancano personaggi quali Humpty Dumpty (l’uovo in bilico sul muro), la Finta Tartaruga, la Duchessa che avrebbero potuto rendere la pellicola più originale. Insomma, in ultima analisi, forse si è resa la storia un po’ troppo epica con il riferimento al Grafobrancio e al Ciciarampa (scherzando ho scritto su twitter che a tratti mi è sembrato di vedere “Il signore degli Anelli”), perchè poi, a ben notare, nel testo il Pedone Bianco Alice “sconfigge” entrambe le regine diventando, in undici mosse, loro pari.

Anche il personaggio della protagonista a dirla tutta non mi ha esaltato: certo Alice nel libro è cortese, educata, con un notevole istinto pratico ma nonostante la tenera età dimostra comunque un caratterino niente male capace di ribattere colpo su colpo agli strambi figuri che incontra nel corso della sua avventura. Ovviamente, almeno nella versione italiana, si perde anche il linguaggio poetico ricco di parodie e paradossi che la versione in lingua originale offre al lettore. Concludo sottolineando come anche il fatto che per risparmiare sui costi la produzione abbia deciso di convertire in tridimensionale scene girate con la tecnica tradizionale non mi abbia particolarmente entusiasmato.

Insomma se l’idea di fondo era quella di trasformare in immagini un testo di Caroll l’opera di Burton non mi sembra, diciamo così, quella definitiva. Per carità, resta comunque un film di piacevole visione ma dal regista di Ed Wood e Big Fish (dimenticando il suo remake de Il pianeta delle Scimmie), mi sarei aspettato qualcosa di più spettacolare.

Rifugiandosi tra le nuvole

Jason Reitman, il regista di origini cecoslovacche dopo l’acclamato Juno – storia di un’adolescente rimasta incinta – torna sugli schermi con Tra le nuvole, una nuova spassosa, sarcastica e intelligente commedia.

Jason Reitman, il regista di origini cecoslovacche dopo l’acclamato Juno – storia di un’adolescente rimasta incinta – torna sugli schermi con Tra le nuvole, una nuova spassosa, sarcastica e intelligente commedia.

Protagonista della pellicola Ryan Bingham – interpretato da George Clooney – brillante tagliatore di teste che, sullo sfondo di un’America più che mai colpita dalla crisi, macina miglia su miglia in giro per gli States con l’ingrato compito di comunicare a parte del personale di essere ormai in eccesso.

Con un metodo freddo e razionale Ryan conduce il proprio lavoro come la propria esistenza senza desiderare affetto, legami e qualsiasi altro aspetto che possa “appensantire” lo zaino che – come lui stesso recita quando viene chiamato a raccontare la propria way of life – ognuno di noi porta sulle spalle. Un’esistenza solitaria e profondamente egoistica della quale però, visto il continuo “stare sulle nuvole”, lontano da tutto e tutti, non si rimprovera nulla.

Ma il destino ama rimescolare le carte, anche ad alta quota. E così, proprio quando anche l’azienda di Ryan in nome del risparmio prospetta un ridimensionamento del contatto umano che da sempre caratterizza il lavoro di chi come lui è pagato per licenziare, ecco che incontra Alex, un’affascinante donna nella quale si riconosce e che porterà a tal punto scompiglio da far barcollare le certezze di una vita tra aeroporti, alberghi e automobili in affitto.

Un film – tratto dall’omonimo romanzo di Walter Kim – che ai miei occhi si è rivelato una piacevole sorpresa, fortunatamente lontano anni luce da alcune banali pellicole sul difficile equilibrio tra amore, lavoro, successo, con un cast di attori convincenti e perfettamente calati nella parte, con una sceneggiatura mai noiosa e, nonostante il retrogusto amaro, a volte anche ricca di momenti ironici (non a caso il film ha raccolto sei candidature al premio Oscar). Carina anche la colonna sonora (e, in particolare, la traccia Help Yourself di Sad Brad Smith) e lo spazio che raccoglie i messaggi di Twitter legati alla pellicola.