Img: reported.ly

Nel 2012 Andy Carvin è balzato agli onori delle cronache per la sua capacità di raccontare, in tempo reale su Twitter, la cosiddetta Primavera Araba. Dal suo ufficio di Washington, Andy è riuscito a offrire ai propri follower (ma anche ai media di tutto il mondo) uno spaccato davvero interessante delle proteste che dalla fine del 2010 hanno animato le strade di Tunisia ed Egitto. Grazie a una rete verificata di contatti nei Paesi dei tumulti, Carvin è stato in grado di procedere ad un minuzioso controllo sulle fonti riuscendo ad individuare, analizzare e proporre al vasto pubblico i contributi più interessanti. Un racconto che, anche se realizzato a chilometri e chilometri di distanza dai luoghi delle vicende, ha rappresentato – con una media di 400 tweet al giorno – un ricco “reportage” con testimonianze dirette e multimediali in grado di offrire una sintesi autorevole delle sommosse che agitavano il mondo arabo.

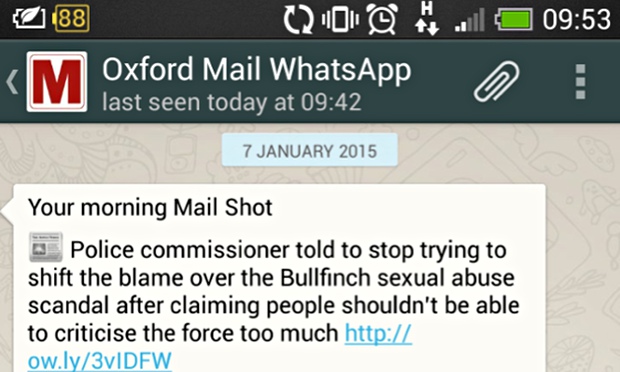

Fatto tesoro di ciò che può essere definito come un processo giornalistico di content curation collaborativa, Carvin ha da alcuni giorni lanciato Reported.ly. Con una redazione di sei giornalisti, sparsi per il mondo ma sempre in contatto (del team fa anche parte l’italiana Marina Petrillo), mediante l’utilizzo di Twitter, Facebook, reddit e Storify, la nuova realtà si propone come la prima “redazione” focalizzata sul native journalism, un’informazione che nasce e si sviluppa nei social media, in grado cioè di sfruttare al meglio le caratteristiche degli strumenti dai quali scaturisce e nei quali si diffonde.

Un innovativo approccio che punta – come scrive Carvin stesso nel post di presentazione del neonato progetto – al superamento della copertura classica dei media: questa infatti si limita a considerare i social network strumenti utili per il rilancio delle notizie più che per il coinvolgimento del pubblico nel racconto di ciò che in un determinato momento sta avvenendo.

Il lavoro del team di Reported.ly non solo trae spunto dagli interventi degli utenti ma a questi, per certi versi, ritorna: non si tratta esclusivamente della ricerca di testimonianze dirette ma, ad esempio, anche della richiesta ai fruitori stessi delle notizie, del supporto per la traduzione di un messaggio in una lingua sconosciuta, per la verifica di una fonte o per la realizzazione di una mappa in grado di sintetizzare diversi accadimenti.

Un esempio concreto del lavoro di Reported.ly è (purtroppo) arrivato dalla cronaca di questi giorni: qui il link al racconto “assemblato” su Storify seguendo in tempo reale il blitz della polizia francesce a Dammartin.

Un esperimento, quello di Reported.ly, che se anche ora pare focalizzarsi esclusivamente nell’uso giornalisticamente sapiente dei social network più che nell’individuazione di un modello finanziario che renda l’attività di Carvin e colleghi sostenibile (in fondo dietro Reported.ly c’è First Look Media del fondatore di eBay Pierre Omidyar), resta da seguire con attenzione.