Img: associationsnow.com

Nell’aprile del 2105 il magazine The Atlantic decise di rinnovare la grafica del proprio sito web puntando su una homepage con una struttura composta da semplici riquadri di foto+titolo, efficace anche se fruita da mobile, da navigare sia nella tradizionale modalità verticale che in quella orizzontale.

Un anno dopo, il giornale torna a far parlare di sé tra gli addetti ai lavori del comparto media per tre ragioni: in primo luogo, per la decisione di realizzare (in collaborazione con l’agenzia Wieden Kennedy) una campagna pubblicitaria con l’obiettivo di allargare il pubblico di lettori; in seconda istanza, per il progetto A&Q (la redazione ha individuato una 15ina di domande legate a problemi di ordine pubblico, dalle armi al clima, dalla gravidanza giovanile all’immigrazione clandestina, attorno alle quali sviluppare approfondimenti, chiedendo ai lettori di suggerire altre questioni sulle quali riflettere); infine per ciò che concerne la propria offerta di native advertising.

Secondo le parole rilasciate a digiday.com da Hayley Romer, vice presidente di The Atlantic, la cosiddetta pubblicità nativa punta a rappresentare quest’anno il 75% dei guadagni del giornale con un incremento stimato del 15% rispetto alle cifre del 2015, frutto anche di un consolidamento del team marketing che si occupa dei contenuti sponsorizzati – Atlantic Re:think – che può oggi contare su 32 persone.

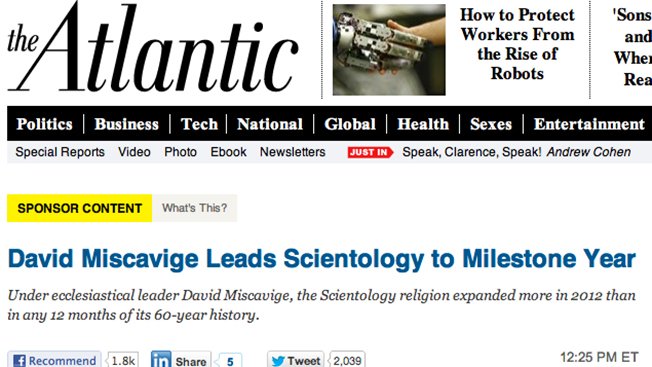

Sembrano insomma lontani i tempi dei primi esperimenti del giornale in ottica native adv quando il contenuto sponsorizzato con oggetto Scientology diede il là ad aspre critiche da parte dei lettori tanto da spingere la direzione a pubblicare una lettera di scuse agli utenti nella quale fare ammenda per quanto accaduto (ammettendo un errore di valutazione della policy che all’epoca non prevedeva una così netta distinzione tra il contenuto pubblicitario e quello prettamente informativo). Dopo quello “scivolone” la testata decise di lavorare assiduamente per ripristinare la propria credibilità accettando di impegnarsi esclusivamente in progetti in grado di rappresentare valore per i lettori. Questo approccio “audience first” ha portato il giornale a focalizzare le risorse disponibili al fine di identificare i contenuti capaci di attirare l’attenzione degli utenti e, quindi, di avere un impatto concreto per gli inserzionisti (di fatto con il nuovo design i contenuti sponsorizzati sono diminuiti anche se risultano più corposi).

Uno degli esempi di successo in tal senso è l’articolo realizzato in occasione dei cento anni di Boeing che, con testi accompagnati di numerose gallerie fotografiche, ripercorre la storia dell’industria aerospaziale. Dal punto di vista grafico si tratta di qualcosa di completamente differente dal materiale informativo, immediatamente riconoscibile quale contenuto sponsorizzato. Contenuto che ha fatto registrare un buon livello di engagment arrivando a totalizzare oltre 7000 condivisioni su Facebook.

Con il diffondersi dei software ad blocker capaci di bloccare i messaggi pubblicitari rendendoli di fatto invisibili agli utenti, sono molte le realtà editoriali che considerano il native advertising – anche in virtù della sua perfetta compatibilità con il mobile – una delle (poche) armi a disposizione delle testate per far fronte al calo delle entrate registrato negli ultimi anni.

Ecco perché The Atlantic prosegue le fasi di test e sviluppo in modo da mettere a punto forme di native advertising capaci di funzionare quali leve di coinvolgimento degli utenti non solo in termini di interazione con il contenuto – click e condivisioni risultano difficili da ottenere per materiale etichettato come pubblicitario – quanto piuttosto in merito al tempo “speso” con il contenuto.

Lasso di tempo che Polar – piattaforma specializzata nella distribuzione contenuti legati al native adv – ha stimato aggirarsi, in media, in 2 minuti e 41 secondi. Intervallo di tempo che The Atlantic – a detta della stessa redazione di Washington – ha praticamente raddoppiato surclassando realtà molto quotate per quel che riguarda il native advertising quali BuzzFeed e Mashable.

Nutro un notevole interesse per la comunicazione e i suoi sviluppi. Se per passione negli ultimi anni ho approfondito l’aspetto informativo legato in particolare ai nuovi media, è anche vero che l’ambito lavorativo mi ha quotidianamente portato a contatto con il mondo della pubblicità. Ecco spiegato perchè, avuto tra le mani

Nutro un notevole interesse per la comunicazione e i suoi sviluppi. Se per passione negli ultimi anni ho approfondito l’aspetto informativo legato in particolare ai nuovi media, è anche vero che l’ambito lavorativo mi ha quotidianamente portato a contatto con il mondo della pubblicità. Ecco spiegato perchè, avuto tra le mani  Arrivo in stazione con largo anticipo rispetto all’orario di partenza. E senza nulla da leggere. Così, ricontrollato l’orologio, decido di rifugiarmi dal freddo e dalla noia in libreria. All’ingresso campeggiano un bel po’ di libri scontati del 25%. Sono quasi certo di non trovare nulla di accattivante – non al primo sguardo almeno – ma in realtà un testo dalla copertina verde riesce ad incuriosirmi. Prendo in mano il libro, evito accuratamente la quarta di copertina e, come si fa con i prestigiatori, pesco una pagina a caso, la numero 16. Senza pensarci troppo leggo:

Arrivo in stazione con largo anticipo rispetto all’orario di partenza. E senza nulla da leggere. Così, ricontrollato l’orologio, decido di rifugiarmi dal freddo e dalla noia in libreria. All’ingresso campeggiano un bel po’ di libri scontati del 25%. Sono quasi certo di non trovare nulla di accattivante – non al primo sguardo almeno – ma in realtà un testo dalla copertina verde riesce ad incuriosirmi. Prendo in mano il libro, evito accuratamente la quarta di copertina e, come si fa con i prestigiatori, pesco una pagina a caso, la numero 16. Senza pensarci troppo leggo: Alcuni giorni fa mi è capitato tra le mani un piccolo libricino dal titolo

Alcuni giorni fa mi è capitato tra le mani un piccolo libricino dal titolo  Quando sono all’estero e decido di non navigare in roaming mi rendo effettivamente conto di quanto ormai la mia vita sia scandita dall’utilizzo dello smartphone che porto sempre con me. Consultare

Quando sono all’estero e decido di non navigare in roaming mi rendo effettivamente conto di quanto ormai la mia vita sia scandita dall’utilizzo dello smartphone che porto sempre con me. Consultare